科技成果转化地域选择影响因素分析——基于2018-2022高校院所科技成果转化年度报告案例的分析

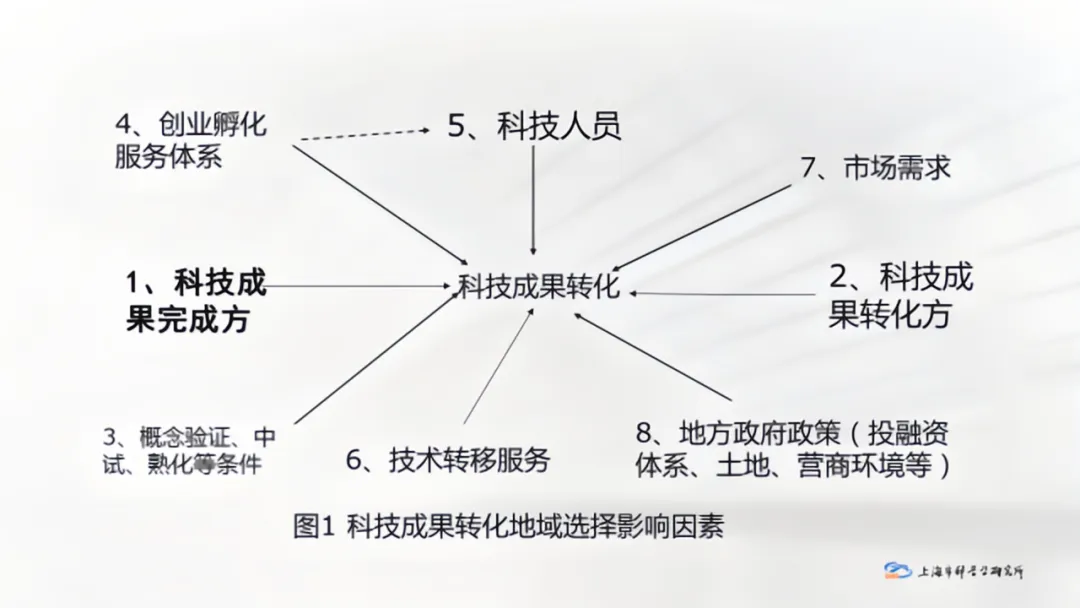

本文基于科技成果转化涉及的相关因素对其转化地域选择的各种影响因素进行分析,建立科技成果转化地域选择影响因素模型,包括科技成果供方、需方、科技人员、创新孵化、成果熟化、技术转移服务、市场需求和政府扶持八个因素,并以2018—2022高校院所科技成果转化年度报告中的典型案例进行解析,分析结果对各地方引导和促进科技成果本地转化、引进科技成果在本地转化具有一定的指导作用和参考价值。

01

科技成果转化地域选择影响因素总体情况

科技成果转化地也是关注的焦点之一。

以同济大学 “高性能激光薄膜器件及装备”技术成果为例[6],该成果以3800万元的价格转让给润坤(上海)光学科技有限公司,其交易是依托上海张江高校协同创新研究院进行的,由此形成“企业+高校+独立的技术转移服务机构”的“三位一体”技术转移模式。从中可以看出,本案例中上海张江高校协同创新研究院对该成果转化的地域选择起到很重要的作用。

图1从科技成果转化涉及的相关因素来看其转化地选择的影响因素。图的左边主要是成果的供给方及相关因素,右边是需求方及与科技成果转化地域选择直接相关的因素。科技人员与技术转移服务都会直接影响科技成果转化地的选择。以下就按图1的各要素来分析其对地域选择的影响到底有多大。

02

科技成果完成方对科技成果转化地选择的影响

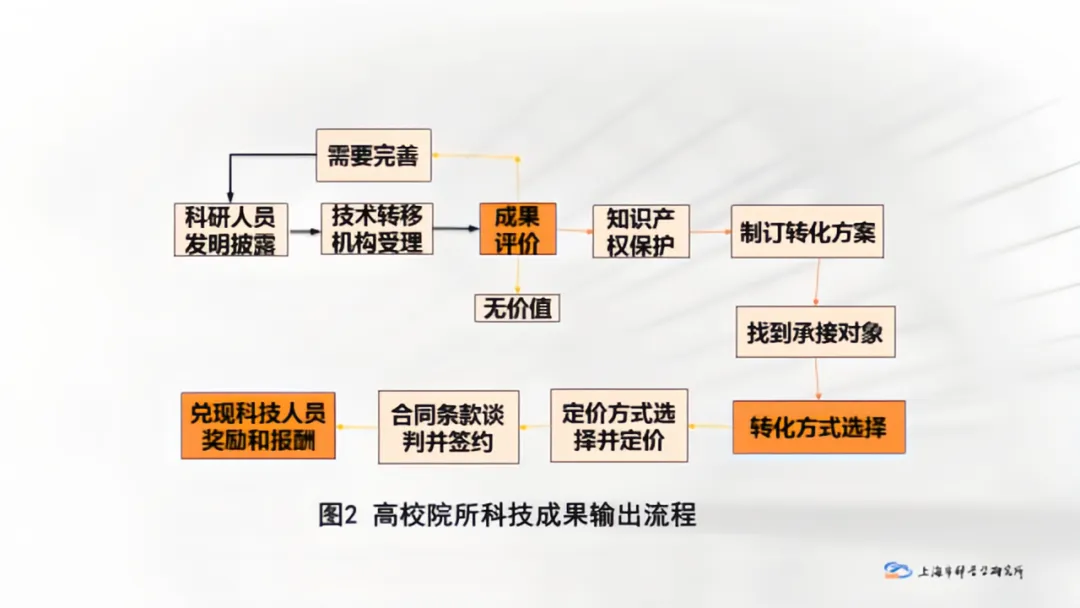

(一)从科技成果转化流程看转化地选择

技术转移机构受理后,在对该成果进行评估时,一般需要对其应用领域及其方向进行评估。在制订转化方案时,就需要分析可能的目标企业,再去寻找承接对象。例如,上海盛知华知识产权代理有限公司提出技术转移八步法,第五步就是“全球范围精准化推介”。此处的“全球范围精准化推介”就是在全球范围内向可能的目标企业进行精准推介,而不是盲目推介。

(二)从五份科技成果转化年度报告的案例情况看,高校与科研院所科技成果转化方式与地域选择主要有:

一是自行投资实施转化的情况极少,如果是自行投资实施转化,一般在本地转化。

二是与企业或者其他机构合作研发的,一般由该合作或企业实施转化,或者合作的机构组织实施转化。这种情形比较普遍,一般在合作企业或机构所在地进行转化。

类似的情况比较多。再如,笔者曾应邀参加某医院科技成果转化项目评审活动,参加评审的8个项目中,有5项是与合作企业合作研发完成的,该医院将其所属的知识产权转让或许可合作企业实施,或者以该合作完成的科技成果作价投资,与合作企业共同组建新的公司。

三是与地方政府合作,组建新型研发机构,搭建科技成果转化平台。一些地方政府为吸引高校的科技成果到本地转化,与相关高校组建新型研发机构,并投入资金、提供相应的条件和服务,促进相关科技成果较好地转化。

例如,在2018年度报告中,上海交通大学的“轻质高强铝基复合材料产业化”项目,采用“研究院+公司双核运作”模式实施转化。其中的研究院就是由转化地政府批准设立的新型研发机构,其核心职能就是实施该成果的转化。

在2021年度报告中,南京大学许可南京智谷人工智能研究院有限公司使用16项专利技术(及专有技术)5年。该研究院不仅要负责实施上述专利、专有技术成果的转化,还孵化引进企业20余家。

在2020年度报告中,中国科学院空天信息创新研究院研制的“嫦娥四号”两载荷机成功开机,并将42件专利和46件软件著作权作价2亿元,与济南市政府及济钢集团共同出资成立济钢防务技术有限公司,注册资本20亿元。这些技术在济钢防务技术有限公司的卫星系统、低空监测等业务板块中将发挥技术支撑作用。

再如,南方科技大学已与深圳11各区合作的全覆盖,已与华为、腾讯等本地龙头企业签订产学研合作总体协议;与专精特新成长型企业共同研发,以构建创新技术壁垒,深挖技术“护城河”;为科技初创企业提供科研资源,助力其快速发展;与科技企业共同组建科技成果产业化的创新生态[8];等等。

四是交由科技成果完成团队实施转化(适用由科研团队在职或离岗创办企业实施转化)。有些科技成果可能一时找不到合适的企业,或者科技人员很乐意选择以在职或离岗创业的方式实施转化。这方面的案例比较多。科技人员兼职或离岗创业一般选择在本地进行,主要原因在于熟悉本地的营商环境,并可充分利用本单位的科技创新资源。例如,在2021年度报告中,中国科学院上海微系统研究所的“基于硅热电偶结构的微型热电能量收集器及MEMS封装”成果作价3261万元投资上海烨映微电子有限公司,而烨映公司是该所员工离岗创业创办的。

五是对于成果完成后无转化对象的,由技术转移机构通过项目对接等流程,找到转化企业。这种情形不少,其转化过程完全适用图1的流程。

例如,在2020年度报告中,沈阳药科大学将“抗胃癌新药QBH-196”成果的转化,基本上是按照图2的流程进行的。通过各级推介会重点推介了13次,对接了7家医药企业。2019年11月,蔡1亿元转让给华润三九医药股份有限公司(地处深圳)。

从上述案例看,高校院所对科技成果转化地在某种程度上是有决定作用的。为此,曾有某省要求本地高校的科技成果转化,本地转化率不低于70%,作为考核指标。“70%”的本地转化率,不科学,也不利于科技成果的有效转化。据某研究所反映,其本地转化的科技成果的转化成效比外地转化的成效要低一些。这是因为,每一项成果的转化,都有其特定的条件,而在本地,不一定具备其所需的各项条件。还是建议不要这样硬性规定为好。

03

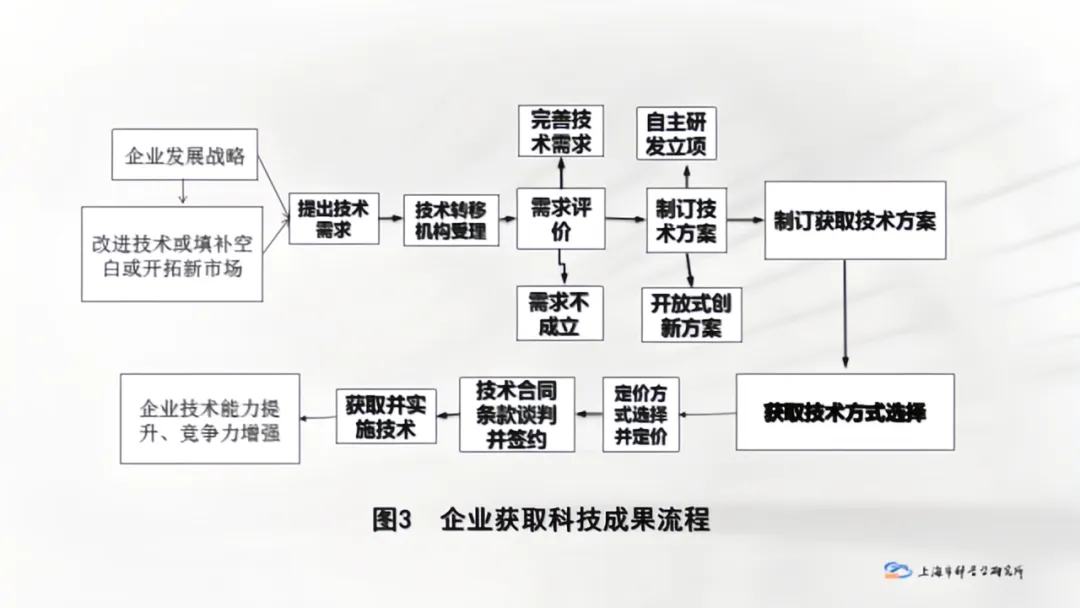

从企业获取科技成果途径看地域选择

高校输出科技成果,企业则引入科技成果,技术方向不同,但流程却密切相关。图3列出企业获取科技成果的流程,即先根据本企业的发展实际提出技术需求,在对技术需求进行评估后视情采取相应的措施:一是技术需求完善的,转到获得技术成果的环节;二是技术需求不完善的,则须完善技术需求;三是技术需求不成立的,就终止相关程序。

企业获取技术,大致有以下几种途径:一是提前介入高校院所的研究,购买高校院所的成果;二是与高校院所合作研发,知识产权双方共享;三是委托高校院所进行研发,按照约定享有知识产权权益;四是通过产学研合作,与高校院所签订技术咨询或技术服务合同;五是通过技术转移机构获得高校院所的科技成果;六是其他方式。

04

科技人员转化科技成果对地域的选择

科技人员通过自主创新创业实施科技成果的,包括在职创办企业、离岗创业等,一般是在单位附近进行,这样可以工作与创业两不误两兼顾。这正是一些高校院所创办大学科技园、大学孵化器的原因所在,以此方便师生创业。

同时,高校院所科技人员也会凭职务科技成果到企业兼职,或者凭职务成果离岗创业,一般选择有利于创业项目孵化的孵化器。

另外,科技人员自主创业,需要整合更多的资源,获取更多的服务,因此还会选择出生地、给出优厚条件的地方,以及其他渊源关系地。

例如,2019年度报告显示,上海交通大学探索形成 “完成人实施”模式, 在该模式下, “糖尿病糖化电泳诊断设备技术”作价2000万元入股塞力斯医疗科技股份有限公司(武汉)。虽然该报告没有给出进一步的信息,但该成果之所以选择武汉,应与该成果的完成人有渊源关系。

05

科技成果转移转化服务体系的健全程度会影响科技成果转化地选择

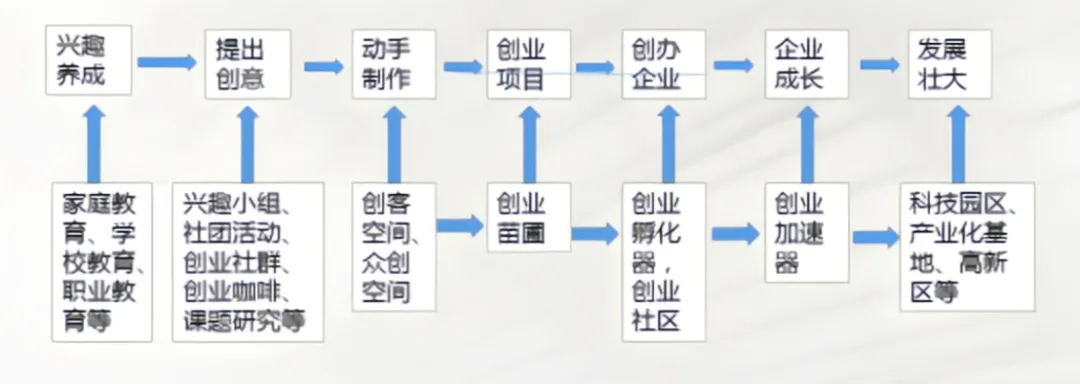

(一)创业孵化服务体系健全程度会影响科技成果转化地选择

科技创业有很强的根植性,而创业孵化服务体系健全程度对科技人员通过创业实施科技成果转化会产生较大的影响,是科技成果转化地选择的一个重要因素。图4是创新创业阶段及其载体体系,即创业有一个产生、发展、演化并演化的过程,而在不同的创业阶段,往往有相应的载体为其提供服务[9]。

例如,2018年度报告显示,西安交通大学初步形成“校+友”(即学校+校友)新型产学研模式,并成立西安交大“—八九六”科技双创基地,建成5万m2的创业苗圃、众创空间、孵化器及加速器。

(二)科技成果转化服务体系健全程度会影响科技成果转化地选择

有些地方通过概念验证、中试熟化等新型研发机构,引进或促进科技成果在本地转化,或者吸引外地成果到本地转化。上述的案例有这方面的介绍,如清华大学在天津建设天津高端装备研究院、南京大学支持人工智能学院团队与南京经济技术开发区管理委员会签约共建南京智谷人工智能研究院有限公司等。

(三)科技成果转移服务体系健全程度会影响科技成果转化地选择

技术经纪、技术转移服务机构对科技成果转化的地域选择产生重要影响,一般将科技成果推荐到最有利于该科技成果转化的地方,包括营商环境、享受优惠政策、产业配套条件好等。

例如,据上观新闻2019年9月4日报道,投资机构与发明单位、发明人和盛知华四方于2018年底在苏州注册成立了一家生命医药公司,并取得了发明单位某专利技术部分靶点的独占使用权。为何选苏州成立公司?就是苏州对创业企业有比较优惠的扶持政策。

06

市场需求对地域选择的影响

科技成果转化必须紧紧围绕并抓住消费者价值,但消费者价值受多方面的因素影响。

07

政策落地能力会影响地域选择

《促进科技成果转化法》规定各项政策要协调。例如,《合肥市进一步加强科技成果转化若干措施(试行)》(合政〔2022〕68号)提出,加强科技成果就地交易、就地转化、就地应用,努力把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。对此,该文件提出建立对接服务机制,包括:1.建立市委科创委领导联系院士机制;2.实施“三就地”统筹调度机制;3.完善常态化科技成果捕捉机制,成立科技成果转化专班;4.建立目标任务督查考核机制。

通过上述分析,作为科技成果供方的高校院所对科技成果转化地选择有较大的影响力和决定权,是科技成果转化地域选择的主要影响因素,而作为科技成果完成人的科技人员在特定情况下对科技成果转化地选择产生重要影响。作为需方的企业,除非主动参与高校院所的研发并对研发成果实施转化,如是被动接受科技成果,则对科技成果转化地的选择影响力很有限。政府政策、市场需求等对科技成果转化地选择会产生一定的影响。

参考文献

[1]中国科技评估与成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所.中国科技成果转化年度报告2018(高等院校与科研院所篇)[M].北京:科学技术文献出版社(2019年).

[2]中国科技评估与成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所.中国科技成果转化年度报告2019(高等院校与科研院所篇)[M].北京:科学技术文献出版社(2020年).

[3]中国科技评估与成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所.中国科技成果转化年度报告2020(高等院校与科研院所篇)[M].北京:科学技术文献出版社(2021年).

[4]中国科技评估与成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所.中国科技成果转化年度报告2021(高等院校与科研院所篇)[M].北京:科学技术文献出版社(2022年).

[5]中国科技评估与成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所.中国科技成果转化年度报告2022(高等院校与科研院所篇)[M].北京:科学技术文献出版社(2023年).

[6]吴寿仁. 科技成果转移转化系列案例解析(二十四)—高性能激光薄膜器件技术成果转化模式分析[J].科技中国(2022.10)(41-45).

[7]吴寿仁. 科技成果转化操作实务[M].上海:上海科学普及出版社(2016).

[8]张苑,吴寿仁. 科技成果转化:南方科技大学之路[J].城市观察(2023.5)(55-61+160-161).

[9]吴寿仁. 科技成果转化疑解[M].上海:上海科学普及出版社(2018).

吴寿仁,上海市科学学研究会副理事长、上海市科学学研究所副所长、教授级高工。本文发表在《杭州科技》(双月刊)2024年第1期。文章观点不代表主办机构立场。